|

DCT──デュアルクラッチトランスミッションをもっと知りたい、もっと詳しくなりたい、特に発売以来記録的なヒットを記録しているアフリカツインが登場してから、あちこちでDCTの記事、情報を見聞きするコトが多くなった、と感じている人は少なくないはず。

そこで、いったい、DCTってMT(Manual Transmission)と何が違って、どこが良いのか。そしてどのように生まれて、何処へと向かっているのか。そこで、ホンダのバイクを設計している本丸である二輪R&Dセンターへと向かい、開発にたずさわったエンジニア3名に話を伺った。

いまさら訊けない

クラッチの役目。

本題に入る前にちょっと復習をしておこう。まず、DCTの名前の由来は“デュアルクラッチトランスミッション”の頭文字。その構造は、ホンダの場合、トランスミッションの奇数段(1速、3速、5速)、偶数段(2速、4速、6速)それぞれにクラッチを持ち、例えば1速から2速へシフトアップする時では、変速時に駆動力の掛かっている1速ギアから2速ギアへとシフトする時に、二つのクラッチが連携し、駆動力が途切れないように伝えるよう制御することで、変速時のピッチングを極めて少ない快適なものとしている。また、クラッチ操作、変速操作も自動化できたことで、MT車同様のダイレクト感を持ちつつライダーはクラッチ操作から解放され、純粋に「走る楽しみ」の世界に、より没頭しやすくなった、というもの。

この二つのクラッチを持つトランスミッション、ということである。それに対して通常のMTモデルは1セットのクラッチ。シングルクラッチという表現はあまりしないが、ここでは便宜的にそう呼ばせてほしい。

バイクの動力伝達経路を簡略化すると……、まずエンジン。その動力源はシリンダー内で起こす爆発力。爆発で生じた膨張力を、シリンダー内を上下に往復しているピストンが受け止め、往復運動を回転へと変換するクランクシャフトに伝達する。

クランクシャフトから動力を受け取り、速度に適したトルクを後輪に伝えるためにあるのがトランスミッション(変速機)の役目だ。

つまり、クランクシャフト→トランスミッション→後輪へ、と動力は伝わって行く。その中でクラッチの役目は、エンジンで生まれた動力を、トランスミッションを介して後輪へと「伝達する」「しない」の意思を伝える部分、ということになる。

その操作はクラッチレバーを握る、離す、で行うのはご存じのとおり。

例えば、バイクが停止から発進する場合、エンジンが稼働状態にあればアクセルを全く開けていなくても、エンジンはアイドリングし一定の回転数でクランクシャフトが回転している。停止しているバイクの後輪は、回転数はゼロ。回っているエンジンと、回っていない後輪。クラッチはこの間に入って、回転ゼロの後輪に徐々に動力を伝えるのが発進時の仕事になる。

ライダーは発進時、1速にシフトし、それからいわゆる半クラッチ操作をして駆動力を伝えている。例えば、停止時、アイドリングのままクラッチを一瞬でポン、と離すとエンストしてしまうのは、エンジンがアイドリングで生み出している力が、バイクを転がすのに足りず、エンジン回転が急激に下がって、結果的にクランクの回転を止めてしまうからだ。

逆にアイドリングのままでも、クラッチ操作でアイドリング回転のエンジンと、止まっている後輪に半クラッチを使い、徐々に駆動力を掛ければ、ゆっくりながらバイクは発進してくれる。

減速して停止する場合も、止まる前にクラッチを切らないとエンストするのは、回転の止まった後輪がエンジンを止めてしまうからでもある。

走行中は適正なギアを選択して走行している時、クラッチを切る操作をしていなければ、ライダーはアクセル操作でエンジン動力をダイレクトに後輪へと伝えることができる。MT車は、変速時にもクラッチを操作する。それは駆動力を受けているトランスミッションのギアから、クラッチを切り駆動力を抜くことで、ミッションに配置されたドグクラッチのかみあいがほぐれ、変速操作をしやすくすること、変速ショックを緩和する役目も果たしている。アクセルとクラッチをバランス良く使うコトで、加減速時に生じるバイクの挙動を穏やかにすることも、ライダーなら自然と身につけているにちがいない。

エンジン+クラッチ+ミッションが一体。

そのコンパクトさには理由がある。

バイクの動力伝達経路のメカニズムの中、クランクからトランスミッションへと回転を伝える部分にクラッチは存在する。四輪車のMTでは一枚のクラッチプレートがエンジン側からミッション側に駆動力を伝える場合が殆どだ。対するバイクは、エンジンケースの中にクランク、ミッション、クラッチをパッケージにする関係から、クルマのように1枚のクラッチ板ではなく、駆動力を複数のクラッチ板に分散して伝えることで、外見などを小型化した“多板式クラッチ”を用いるケースが一般的。

そう、バイクのエンジンは動力源であり、外観意匠部品であり、同時にライダーがコントロールする際、ライダーの体と干渉しないことなど実に要求度が高い。小型軽量であることも重要で、搭載位置により重心位置、ハンドリングバランスなど様々な部分に影響をしてしまうから、とても大切なポイントなのだ。

|

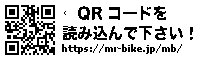

| 第1世代のDCTは、2010年に発表されたVFR1200Fに搭載された。 |

|

|

|

|

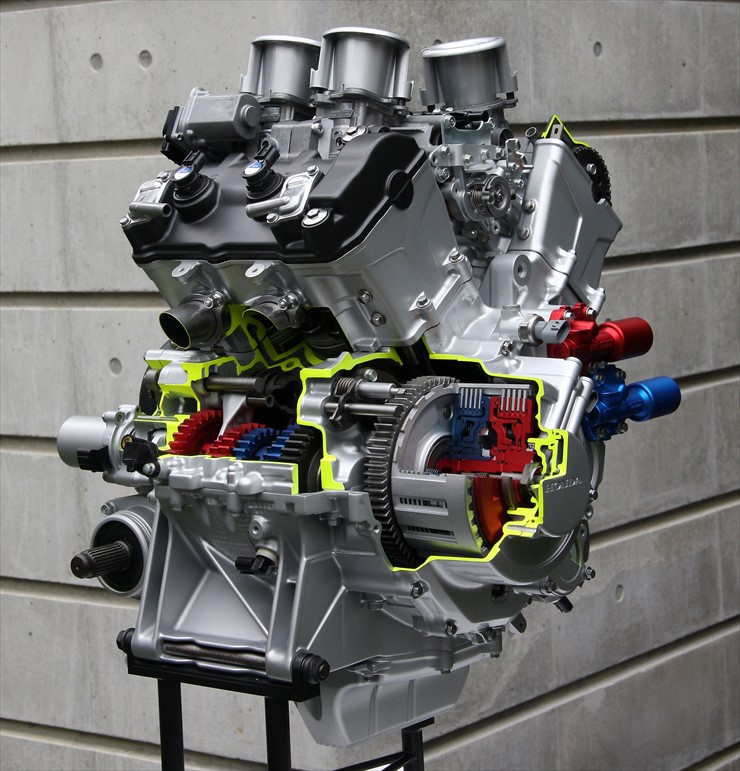

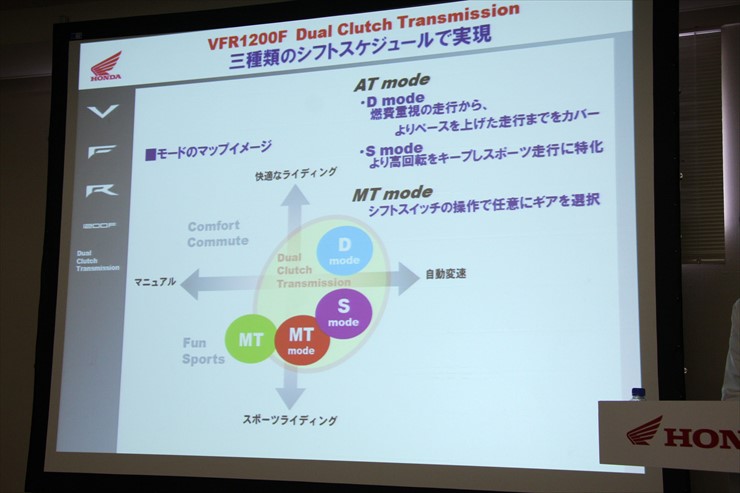

リゾート地・小淵沢で行われた発表試乗会では、DCTは“スポーツライディングを楽しむ”ための機構である、とプレゼンテーションされた。 |

||

DCTを二輪用エンジンに搭載する、は大きな挑戦だった。

2000年代に入ると、四輪でもプレミアムカー、スポーツカーなどを中心に普及がはじまったDCT。その点で二輪より普及は早かった、と言える。DCTは、二つのクラッチを連携させ、状況に応じて変速前と後のギヤに適切な駆動力を途切れなく伝えつつ変速を行うメカニズムなので、駆動力が抜けず、スムーズ。そのことにより車体に挙動変化が少なく、コーナリング性能などをより高めることができる、また商品性を高めることができる、というものだった。

二輪の場合、先述したとおり、スペースの関係でDCTのために別途二つめの多板クラッチが入る場所を設けるのは難しい。MT車のメカ配置をベースにDCT化できないか。その難題に挑み、カタチにしたのがホンダのDCT開発者達なのである。

さぁ、話を伺おう。

出席していただいたのは以下の3人だ。

荒井 大さん。株式会社 本田技術研究所 二輪R&Dセンター 第3開発室第2ブロック 主任研究員

VFR1200Fに搭載したDCTの開発にたずさわり、現在ではDCTにまつわる全体を見る駆動系エンジニア。

横川幸生さん。株式会社 本田技術研究所 二輪R&Dセンター 第3開発室第2ブロック 研究員

NC700シリーズなどニューミッドシリーズに搭載したDCT周りの開発を手がけたエンジニア。

高橋考作さん。株式会社 本田技術研究所 二輪R&Dセンター HGA-K 第1ブロック

熊本の研究所で駆動系開発をする。NC750シリーズ、そしてアフリカツインに搭載するDCTを担当。若手エンジニアの1人。

|

|

|

||

| 荒井 大さん。株式会社 本田技術研究所 二輪R&Dセンター 第3開発室第2ブロック 主任研究員。 | 横川幸生さん。株式会社 本田技術研究所 二輪R&Dセンター 第3開発室 第2ブロック 研究員。 | 高橋考作さん。 株式会社 本田技術研究所 二輪R&Dセンター HGA-K 第1ブロック。 |

まずはクラッチの自動化から始まっています。

■最初にDCTを開発するまでのキッカケを教えて下さい。

荒井──

20年前、最初はクラッチの自動化から始まりました。ただ、当時はまだ制御システムが今ほど進化しておらず、苦労したそうです。製品としては、四駆のATV、フォアマンへの搭載でした。構造的に二輪と共通のエンジンを使用した機種で、クラッチの自動化されたものが2000年に発売されています。

まだ、クラッチの自動化に加え、足でシフトする代わりに、ボタン操作で電動シフトをしてくれる、というものでした。

メカニズムとしての完成度は、今の視点でみると、操作のタイムラグや、シフト時に変速ショックがあるなど四輪のATVだから成立したもの、と言える部分もあるようです。まだ、バランスの乗り物であるバイクにそのまま流用することは難しかったのです。そこで、クラッチ、シフトの全自動化を目指すにはシングルクラッチでは難しく、四輪で使われ始めていた、デュアルクラッチだと考えていました。

当時、実用化されていた四輪のDCTに試乗したのを覚えています。変速時のシフト感、変速時の駆動力が抜けないつながりの良さ、タイムラグの無さ、いずれもシングルクラッチよりもデュアルクラッチが優れていました。

■バイク用の開発は何時頃からはじまったのでしょうか。

荒井──

開発基礎研究を始めたのは2006年頃。それを市販車に入れるために開発が始まったのが2007年、2008年頃でした。一番難しかったのは技術的な完成度よりも、二輪に本当にオートマチックは必要とされるのか。つまり「オートバイはMTでこそスポーツだ」という既存の先入観、既成概念とどう向き合うか、でした。

■DCT開発の課題は何処にあったのでしょうか。

荒井──

ホンダにはすでにスクーターに採用しているCVTがありました。また、HFTという油圧式CVTもDN-01に搭載し、市場に出していました。MT搭載のスポーツバイクとCVTではダイレクト感に違いがあったことは確かです。

アクセル操作で駆動力が得られるダイレクト感。それを楽しまれているライダーに、駆動系にCVTが入ることで、ダイレクト感の点で、違う乗り味になってしまっているのでは、と考えました。

そこでMTのダイレクト感をATでどう出して行くのか、と。となればMTの機構を残したまま、途切れない駆動力を出す。すると、デュアルクラッチの方向性になった、というところです。

■目的が明快になったところで、開発は一気に加速、ですね?

荒井──

四輪ではエンジン、トランスミッションが別体であることが基本です。対する二輪は、エンジンとトランスミッションが同じケースで一体になったものを搭載するのが大前提。そこで、同じケース内に、MT車はMTミッション、DCTはDCTシステムが入るよう最適設計をし、無駄なものを付け加えずにDCTが搭載できれば可能性はさらに広がると、スペースの使いかたについては、相当な議論をしています。

■そこがHFTを搭載するモデルとは違うところ、だと。

荒井──

そうなります。CVTはスクーターで採るレイアウト。HFTもケースを専用にする必要がありましたから、スポーツバイクの汎用性という意味ではMTもDCTも共用出来る部分をできるだけ多くする必要性を考えたのです。

■開発時、DCTを走らせた時の感想は如何でしたか?

荒井──

先行開発段階の車にDCTを搭載して乗った時、これはスポーツができると直感しました。「ヨシ、これで量産をいくぞ」と。さらに開発途中のモデルに北海道の鷹栖にあるテストコースで試乗した時、「これはいける」と思いました。

オートマチック・バイクなら、ツアラーや、ゆったり走るクルーザーが合うのでは、と考えもあったのですが、乗ってみると、走りを楽しむことに凄くマッチしている。開発チームにも共通した認識として、DCTはツアラーモデルよりもスポーツモデルに搭載するべきだ、という方向になったのを覚えています。

■そこでVFR1200Fが選ばれた、と。

荒井──

そうなります。代々ハイメカとスポーツイメージがあるVFR(VFR1200F)に搭載することで、「スポーツバイクにこそDCTだ」と打ち出したい。これで必然的にMTモデルと同じケースに入るDCT開発が確定します。DCTのスペースとしてはMTギアボックス相当のスペースがあれば搭載可能でした。DCTの場合、構造がMTをベースとしたもので同様なケースを使い、同様なスペースで収める技術を確立してしまえば、簡単ではありませんが、MTモデル全機種をDCT化することも夢では無くなるわけです。

まあ、そんなこんなで、DCTの狙いは簡単ラクチンのイージードライブをカタチにするのではなく、開発チームとしては、「スポーツするためのミッション、そのために磨いていかないとダメだよね」となったのです。

|

■それでホンダのDCTは、シングルクラッチ車のクラッチスペースを使い、二つのクラッチをあたかも“同居”させるようなレイアウトとしたのですね。クルマでは並列で二つのクラッチを並べているものもあるのに……。

それでは、DCT搭載モデルを開発した皆さんに、それぞれのバイクの開発テーマをお訊きしたいと思います。

荒井──

最初にDCTを搭載して市販したVFR1200Fは、市場にDCTというものをまず出しましょう、広めて行きましょう、というのが一番の目的でした。そして、続くニューミッドシリーズでは、多くの方にDCTを乗って頂きたい、であれば、コスト面でも抑えたものにしないといけない。そしてアフリカツインに搭載したDCTでは、小型化やコストを抑える、ということもそうなのですが、オフロード走行をする前提なので、ライディングする時、ライダーの足と干渉しないよう、スリムに造る、ということが大命題としてありました。

DCTという根底にある技術は同じですが、それぞれの機種で狙いが少しずつ違っていると言えます。

高橋──

そうした進化の過程のなか、DCTの応答性の改善をすることで、ライダーの感覚、感性に近づけるような作業を積み重ねてきました。

■それはコンマ何秒、という違いが、最初期モデルのVFR1200Fとアフリカツインではある、ということでしょうか?

高橋──

直接比較でどのモデルがどのモデルより応答性が速いか、という部分ではありません。それぞれ搭載するエンジン、その特性、求めるハンドリングや車体の特性が異なります。そのバイクに乗った時、ライダーが操作をして、こうなったらいいね、というコトが意識通りになるよう合わせ込む。

そのため、応答性は個々それぞれで違うもの、と考えて下さい。つまり、それぞれの完成度、というか、感性度はモデル事に進化を続けている、と言うほうが適しているのです。

■では各機種ごとのDCT開発の苦労話などについて教えて下さい。

荒井──

まずVFR1200Fですが、DCTにはDモード、Sモード、MTモードを盛り込んでいます。DCTの自動変速をしてくれるメカニズムですが、ライダー心理としてはコーナリング中ではシフト操作をしてほしくない。今では優れたジャイロセンサーがあるのですが、当時はコストも高く、とても搭載できません。センサー無しでコーナリングをどう検出するのか、という課題がありました。

ライダーがコーナリング中どんな操作をしているのかを分析しました。コーナリング中、アクセル操作に一つの特徴があることを抽出し、そんな操作状況にある時、ECUが「どうやらコーナリングしているぞ」と推測させたのです。その他にも条件はあるのですが、スロットルのパターンでコーナリングを推定してシフトスケジュールを調整したのがVFR1200Fに搭載した時のDCTの特徴です。

横川──

そしてNC700シリーズ、VFR1200Xに採用されたDCTでは、「AT自動復帰」という制御を盛り込みました。

これは、初代VFRの場合、自動変速をするDモードやSモードで走行中、ライダーが、ハンドルスイッチからシフト操作を行った場合、ECUは「ライダーがマニュアルシフトを欲している」と判断し、一度の操作で自動的にMTモードに変更させています。

つまり、少しだけエンジンブレーキが欲しい、という場合でも、その後は、マニュアルでシフト操作をするか、Dモードに変更するには、ライダー自らがモード切替スイッチを操作する必要がある、というものでした。

ライダーの意思を最優先にと、考えたのですが、エンジンブレーキが欲しい時以外は、自動でATモードに復帰してもらったほうが嬉しい、という声も多く、下りなどで欲しい瞬間にマニュアルシフトでエンジンブレーキ等を引き出したあと、一定時間、シフト操作が無い場合、自動的にDモードに復帰するように制御に変更を加えています。これは現行のVFR1200Fにも適用されています。

また、VFR1200Xには、トルクコントロールが搭載されました。DCTもそれに対応した制御をいれています。

トルクコントロールは、滑りやすい路面で後輪が過剰に滑るのを抑制するため、適正なエンジントルクに制御しながら走るシステムです。低速走行時、滑りやすい路面で制御が働いた場合にエンジントルクが絞られても、エンスト防止や駆動系にギクシャク感が出ないよう、クラッチを適度に滑らせる制御をしているのがその特徴の一つです。安心して走れることを優先して考えています。

|

|

|

荒井──

VFR1200Xの2014モデルからは、トルクコントロールのレベル切り替えが搭載されました。よりライダーの必要に応じた後輪駆動力を選択できるように、というコンセプトです。

それまでのトルクコントロールでは、砂利道を走る時、後輪をある程度滑らせたいと考えるエキスパートには物足りない、という声があったのは事実です。その辺を好みに合わせられるようにして、滑らせられるトルクコントロールとし、DCTもその特性に合わせ込んでいます。

横川──

NC開発時には海外からの声に応えて色々な制御も入れています。例えばローマの通勤時間帯を走るライダーから、信号でバイクが並ぶと一気に加速をしたい。その時にDモードのシフトスケジュールだと、低回転でシフトアップをしてしまうので、高回転まで引っ張りたい、というものでした。

そうした声に合わせ、ライダーの右手の操作によって、Dモードのままでも、より回転を引っ張ってシフトアップする制御をいれています。感覚的にはDモードとSモードの中間的な領域になるのですが、アクセルをグっとあければライダーの気持ちをくみ取って自動的にそうしたシフトマップにする。アクセル開度が小さく、加速度が穏やかな場合は、NCの持ち前の燃費向上版シフトプログラムに復帰させる、というものです。

DCTの進化は、変速やクラッチ操作の自動化、ということろにとどまらず、今までライダー自身が行っていたクラッチ、変速操作を自動化したことで、感性とのズレがないように細かな部分の見直し、仕上げの連続だったのだ。

そんなDCTの開発秘話を次回も続けて訊こう。バイク造りにDCTがもたらすソリューション、なんてコトもでてきて、目が離せません!(続く)

| 「知れば知るほど、DCTって面白い──第1回」のページへ |

| 「知れば知るほど、DCTって面白い──第2回」のページへ |

| 「知れば知るほど、DCTって面白い──第4回」のページへ |